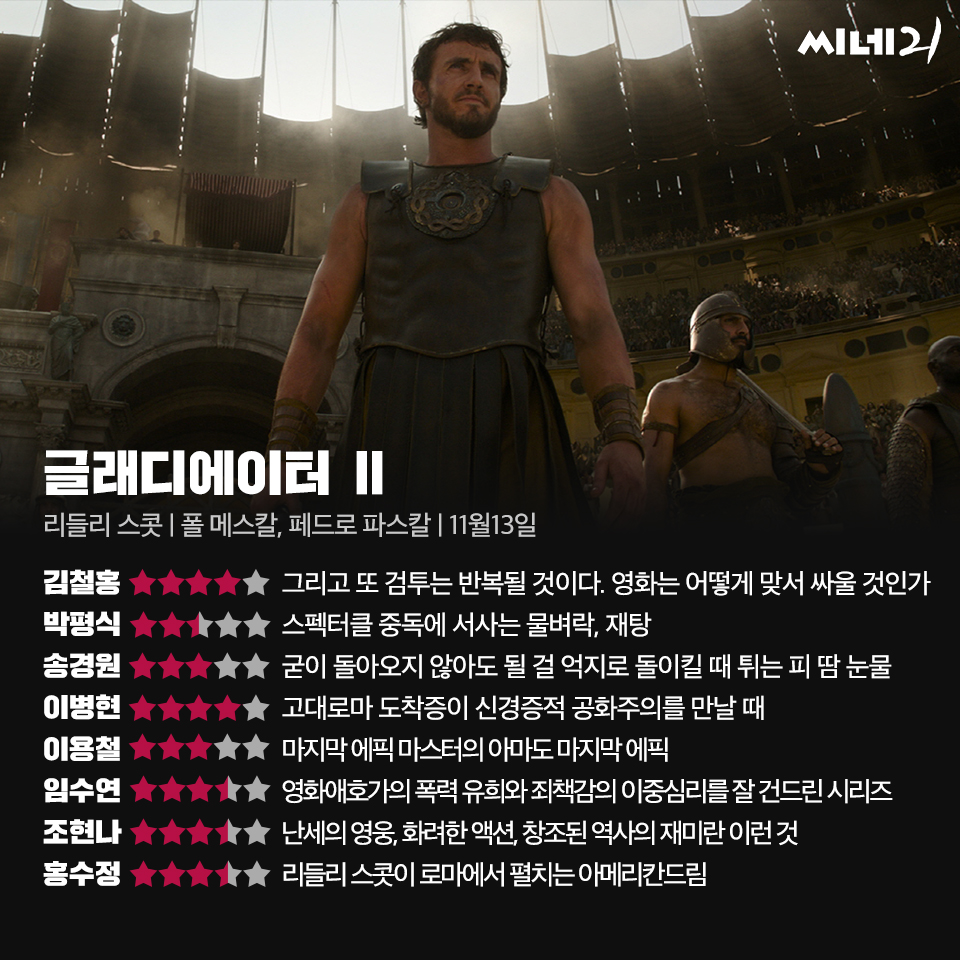

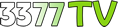

<글래디에이터>가 개봉한 지 24년이 지난 오늘, 로마의 역사가 다시 펼쳐진다. 최고의 검투사이자 로마의 영웅이던 막시무스(러셀 크로)가 콜로세움에서 숨을 거둔 뒤, 황제의 딸 루실라(코니 닐슨)는 막시무스와 자신 사이에서 태어난 아들 루시우스(폴 메스칼)가 위협을 받을 것을 예상해 로마 밖으로 피신시킨다. 타지 생활이 길어지며 루시우스는 타국에 터를 잡고 가정을 꾸려 살아가고 있었다. 이 시기 로마는 광기에 사로잡힌 쌍둥이 황제 게타(조셉 퀸)와 카라칼라(프레드 헤킨저) 치하에 있었고 두 황제는 자국민의 안위를 돌보는 대신 무자비한 살상을 저지르며 영토를 넓히는 데에만 치중하고 있었다. 그들의 수하인 아카시우스 장군(페드로 파스칼)의 공격을 받은 루시우스는 로마군에 함께 맞서던 아내와 동료들을 잃고 전쟁 노예로 전락하고 만다. 부유한 상인으로서 황제들의 입맛대로 검투사 대결을 꾸리던 마크리누스(덴절 워싱턴)는 루시우스의 투지를 한눈에 알아보고 그를 자신의 검투사로 발탁한다. 콜로세움에 발을 들인 루시우스는 싸움을 거듭할수록 유명해지고 결국 루실라까지 그를 알아본다. 루시우스의 위상이 높아지면서 마크리누스는 숨겨뒀던 자신의 야망, 황제의 자리에 올라서길 원하는 권력욕을 점차 드러내기 시작한다.

<글래디에이터 Ⅱ>는 막시무스가 사망한 뒤 20여년이 지난 시기를 배경으로 한다. 황제들은 여전히 자신들의 이익을 위해서라면 공을 세운 이라도 반역자로 내몰며 처단하길 주저하지 않는다. ‘로마는 영웅을 이런 식으로 대하는가’라며 분노에 찬 목소리로 외치던 루시우스의 말은 아카시우스뿐만 아니라 막시무스를 지칭하는 것이라 봐도 무방하다. 물론 이번에도 난세의 영웅이 등장한다. 하지만 막시무스가 복수의 의지를 동력 삼아 움직이는 영웅이었다면 루시우스는 후반부까지 정체성에 대한 고민을 동반하며 더 복잡한 심리를 내비치는 영웅이다. 그는 권력을 손에 쥔 뒤에도 불필요한 희생의 굴레를 끊기 위해 주변인들을 설득한다. 피의 땅에서 마침내 새로운 시대가 시작됐음을 확인할 수 있는 순간이다.

리들리 스콧 감독은 콜로세움이라는 동일한 장소 안에서도 다른 그림을 포착하기 위해 심혈을 기울였다. 콜로세움 형태의 세트를 실제로 지은 뒤, 내부에 물을 채워 배를 띄우는 대규모의 모의 해상 전투를 보여주거나 <글래디에이터>에서와 같은 인간 대 인간의 대결이 아닌, 코뿔소를 탄 검투사 혹은 맹수들과 검투사의 경기 장면을 연출하며 긴장감을 극대화했다. 전작을 본 관객일지라도 액션신에서의 새로운 재미를 발견해낼 수 있을 것이다. 또한 리들리 스콧 감독은 페드로 파스칼과 같은 새로운 얼굴을 기용하는 한편 이전 필모그래피에선 볼 수 없었던 배우의 또 다른 면모를 이끌어냈다. 특히 영화 <애프터썬>, 드라마 <노멀 피플> 등에서 섬세한 감정 연기를 펼쳤던 폴 메스칼을 루시우스로 기용한 것이 이에 해당한다. 다만 폴 메스칼은 액션신 외에는 차분한 분위기를 유지하며 감정의 고저를 조율한다. 점차적으로 에너지를 증폭시키는 덴절 워싱턴의 마크리누스와 비교하며 봐도 좋을 것이다. <글래디에이터 Ⅱ>는 11월13일 전세계 최초로 국내 개봉했다.

close-up

목숨을 보전하기 위해 떠났던 루시우스는 다시 로마에 돌아온 뒤 막시무스가 남긴 유품과 마주한다. 오랫동안 확신하지 못하던 자신의 뿌리를 확인한 후 루시우스가 마침내 로마의 적통자 자리에 오롯이 올라서게 되는 대목이다.

check this movie <글래디에이터> 감독 리들리 스콧, 2000

<글래디에이터> 감독 리들리 스콧, 2000역사적 배경에 적절한 상상력이 가미된 리들리 스콧의 ‘글래디에이터’ 세계관을 이해하기 위해선 전편을 관람할 필요가 있다. 서기 180년, 황제 마르쿠스 아우렐리우스(리처드 해리스)는 로마의 게르마니아 정벌에 큰 공을 세운 막시무스(러셀 크로)를 아껴 결국 아들 코모두스(호아킨 피닉스)가 아닌 막시무스에게 왕위를 물려주고자 한다. 이 사실을 알게 된 코모두스는 왕을 살해하고 막시무스의 가족까 몰살한다. 홀로 남은 막시무스는 검투사로서의 훈련을 거듭하며 코모두스를 향한 복수의 칼날을 벼린다. 노예 신분으로 전락한 뒤 복수의 일념으로 콜로세움에 들어선 막시무스와 루시우스(폴 메스칼)의 행보는 일면 유사해 보이지만, 이들의 발걸음이 다다르는 결말은 다르다.

![[리뷰] 비천한 신분으로 대장군을 꿈꾸는 신의 뜨거운 결기, <킹덤4: 대장군의 귀환>封面图](https://imgnews.pstatic.net/image/140/2024/11/20/18_15_30__673711328a82e_20241120161520333.jpg)

![스낵무비·재개봉작·콘서트 실황…100만 어려운 극장가 자구책 [N초점]封面图](https://imgnews.pstatic.net/image/421/2024/11/09/0007896556_001_20241109070039448.jpg)